文学賞スピンオフ

この文学賞は、本賞の実施されなかった2025年に実施されたスピンオフの文学賞です。

大賞は選出せず、各選考委員が読者から推薦された作品を読み、それぞれが珠玉の一冊を選びました。

こころの平和賞

著・津村記久子

版・毎日新聞出版

『水車小屋のネネ』

“誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ” 18歳と8歳の姉妹がたどり着いた町で出会った、しゃべる鳥《ネネ》 ネネに見守られ、変転してゆくいくつもの人生―― 助け合い支え合う人々の40年を描く長編小説 「毎日新聞」夕刊で話題となった連載小説、待望の書籍化!

選考委員コメント

物語の発端は18歳と8歳の姉妹が毒親から逃れて二人で暮らし始めるところなのだが、その受け入れ先となった蕎麦屋の夫婦をはじめとして、姉妹の周囲の人々が二人に注ぐ親切な心がまるで自分のことのように嬉しく思えて心が暖かくなる。 姉妹が成長するにつれ、彼女たち自身も周囲の人にその恩を返すかのようにふるまい、優しさが伝播していく。 そして物語の中心にはいつも「言葉を話す鳥」のネネがいる。 このネネのユニークさは格別だ。 本書を手に取って是非味わってみてほしい。

逆輸入賞

著・相川英輔

版・竹書房

『黄金蝶を追って』

もしも日曜の次の日が“自分だけの一日”だったら?(「日曜日の翌日はいつも」) 買ったマンションに前の持ち主が“同居”していて毎日規則正しい生活を送っていたら?(「ハミングバード」) 描いたものが動き出す“魔法の鉛筆”を手に入れたら?(表題作) 明日、あなたはこの世界に迷い込むことになるかもしれない――。海外でも高く評価された「ハミングバード」他、あたたかな筆致で描かれる、誰も見たことのない日々。 不思議のきらめきと日常の素晴らしさに浸れる短篇集。

選考委員コメント

`複数の地方文学賞を受賞していながらも、小説家デビューの王道である大手出版社の新人文学賞に縁がなかった。意外にも彼がブレイクするのは日本ではなく海外だった` 本作を読んだ後にあとがきで知った 自称`逆輸入作家`相川英輔氏の経歴 作品の持つパワーを体感した後だけあって '逆輸入作家' という言葉に多いに納得した 日本の大手出版社が見逃し、海外で先に刊行された「ハミングバード」を含む六本の少し(S)不思議(F)な物語達 少し(S)不思議(F)な設定が主人公達の日常にもたらす感情の変化に見事にリンクされており、短い物語とは思えないカタルシスを感じる作品もあり、オリジナリティにあふれた胸をうたれる物語達にぜひ【逆輸入賞】を差し上げたい 大手出版社に見逃された【逆輸入小説】を読める機会はそうそう無いのではと思います

作者コメント

このたびは素晴らしい賞をありがとうございます。「読者」に選んでいただけたことが本当に嬉しいです。推薦してくださった力□□夕さん、紹介してくださったArtemisさん、選考してくださった皆さんに心から御礼申し上げます。 先に海外で評価されて、その後、国内でこのように賞をいただけるなんて、まさに【逆輸入賞】にふさわしい作品だと思います(笑) これからも面白い物語を書いていきますので、『黄金蝶を追って』も、これから刊行される作品たちもどうぞよろしくお願いいたします!

心奪われて…賞

著・村山由佳

版・集英社

『二人キリ』

脚本家の吉弥は、少年時代に昭和の猟奇殺人として知られる「阿部定事件」に遭遇。 以来、ゆえあって定の関係者を探し出し、証言を集め続けてきた。 定の幼なじみ、初めての男、遊郭に売った女衒、更生を促した学校長、被害者の妻、そして、事件から三十数年が経ち、小料理屋の女将となっていた阿部定自身……。 それぞれの証言が交錯する果てに、定の胸に宿る“真実”が溢れだす。 性愛の極致を、人間の業を、圧倒的な筆力で描き出す比類なき評伝小説。 作家デビュー三十周年記念大作!

選考委員コメント

ページをめくるほどに物語の海に飲み込まれ、本を閉じた時ようやく海上に出て息ができた。そんな読了時の感覚が忘れられません。それなりに本を読んできて、色々な感情を経験したと思っていましたが、見事にやられました。感情が限界を通り越して逆に無感情になったのは初めてかもしれません。 性愛、不倫、時代由来の男尊女卑など人によっては絶対に近づけたくないテーマが避けられないのは事実です。私自身も好んで選ぶものではありません。しかしそれを超えて“この本を読めて良かった”と心から思える読書経験ができました。 子どもの頃、周りが見えなくなるほど何かに夢中になったあの感覚。この作品でまた味わってみませんか?

刊行から日がたっているにもかかわらず、こうして推薦して頂けること、 そして熱いご感想…。

— 村山 由佳(時々もみじ) (@yukamurayama710) June 14, 2025

何より嬉しいです。

最終校了の間際、徹夜の宿で一字一句と取っ組み合い、 それでも満足できず版元の会議室にこもってぎりぎりまで直していました。 あの時の自分に教えてやりたいです。ありがとうございます! https://t.co/k7TZ6bWn4B

「読者による文学賞スピンオフ」にて、

— 村山 由佳(時々もみじ) (@yukamurayama710) August 2, 2025

『二人キリ』が【心奪われて…賞】を頂きました。

関係者の皆さま、ありがとうございます…!

これを機会に、10選に挙げられた作品が広く読まれますように。 ぜったい、ぜんぶ、面白い!! https://t.co/Ao2WZWfx6R

忘れられない衝撃賞

著・真島文吉

版・KADOKAWA

『右園死児報告』

明治二十五年から続く政府、軍、捜査機関、探偵、一般人による非公式調査報告体系。右園死児という名の人物あるいは動物、無機物が規格外の現象の発端となることから、その原理の解明と対策を目的に発足した。

選考委員コメント

とにかくわくわくと驚き、そして読み終えた後の余韻がすごい作品でした。いまだに「この本って何だったんだろう」と考え続けている自分がいます。 「右園死児」という存在に関する報告書が淡々と並ぶ前半は少し不気味ですが、だんだんそれらのつながりが見えてきて、物語が大きく動き出します。点と点だった報告が線になり始めたときの、流れにぐいぐいと巻き込まれていくような不思議な感覚が忘れられません。後半のスケールの壮大さにはひたすら圧倒され、夢中になりました。 都市伝説やホラーが好きな人はもちろん、なんか怖そうだからと避けていた人、前半を立ち読みして怖くなってしまった人にも広く届いてほしいと思い、賞に選ばせていただきました

作者コメント

物語を書く時、最初はとにかく面白い部品を作ろうとします。アイデアを出すために野山を歩き、音楽を聴き映画を見て、夜中の変な時間に起きて氷を噛んだりします。アイデアが出揃ったら世界観を構築してキャラを動かし始めるわけですが、ここまで来るとアイデア的面白さ以外の強いものが自然に顔を出してきます。 怒り、憎しみ、渇望、悲哀。キャラクターに血が通うと、彼らの人生からそれらが滲み出ます。人間の感情の渦が勝手に物語の舵を取り、最初に作った土台をすり減らしながら坂を走る。私の作劇はいつもそんな感じです。 なぜキャラクターの思念を制限せずに物語を走らせるのかと言えば、物語を届ける相手が人間だからです。ストーリーラインの都合のために動くキャラクターには生命が宿らず、その言葉も行動も空虚でうすら寒いものになります。だから時にはキャラクターの憎念や祈りのために、結末を変えます。読者としての私が血の通った人間の物語を求めているからです。 読者による文学賞にお招き頂いたことで、背中を押してもらったような気がしています。人間を描く作家として今後もよりよいものをお届けしていきたいと思っております。 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

勇気をもらえたで賞

著・太田愛

版・KADOKAWA

『未明の砦』

共謀罪、始動。標的とされた若者達は公安と大企業を相手に闘うことを選ぶ。 その日、共謀罪による初めての容疑者が逮捕されようとしていた。動いたのは警視庁組織犯罪対策部。標的は、大手自動車メーカー《ユシマ》の若い非正規工員・矢上達也、脇隼人、秋山宏典、泉原順平。四人は完璧な監視下にあり、身柄確保は確実と思われた。ところが突如発生した火災の混乱に乗じて四人は逃亡する。誰かが彼らに警察の動きを伝えたのだ。所轄の刑事・薮下は、この逮捕劇には裏があると読んで独自に捜査を開始。一方、散り散りに逃亡した四人は、ひとつの場所を目指していた。千葉県の笛ヶ浜にある《夏の家》だ。そこで過ごした夏期休暇こそが、すべての発端だった――。 自分の生きる社会はもちろん、自分の人生も自分で思うようにはできない。見知らぬ多くの人々の行為や思惑が作用し合って現実が動いていく。だからこそ、それぞれが最善を尽くすほかないのだ。共謀罪始動の真相を追う薮下。この国をもはや沈みゆく船と考え、超法規的な手段で一変させようと試みるキャリア官僚。心を病んだ小学生時代の友人を見舞っては、噛み合わない会話を続ける日夏康章。怒りと欲望、信頼と打算、野心と矜持。それぞれの思いが交錯する。逃亡のさなか、四人が決意した最後の実力行使の手段とは――。 最注目作家・太田愛が描く、瑞々しくも切実な希望と成長の社会派青春群像劇。

選考委員コメント

過労死が出てしまうほど、絶望の淵から自分たちの力で環境改善を訴えるところに心を非常に打たれた。私を含む大勢の人は辛い環境でも現状を変えようとすることはしないだろう。大人になってから勇気を出すことは非常に少なくなったからこそ、勇気をもらえた。 簡単にどういう話かというと、非正規雇用の若者4人が、雇用主である大手自動車メーカーに対して労働組合を新しく作り、労働環境改善を求める話。簡単にまとめてしまえばこれだけの話だが、そこには当事者の非正規雇用、大手メーカー、新聞記者、警察、公安警察、果ては大物政治家まで関わってくる。 非正規雇用の矢上たちは夏休みに玄羽に海に連れて行ってもらう。玄羽が語る日本の労働についてを知った矢上たちは海で遊ぶことより、文庫で知識を得ることを選んだ。どれだけ矢上たちが衝撃を受けたかがわかる。 玄羽が勤務中になくなったことを契機に動き出す矢上たちだが、その怒りややるせなさがこちらまで伝わって来た。 この本は私たちにとっても、現状を変えるために動き出す力をくれる本だ。ぜひ読んでほしい。

作者コメント

『未明の砦』は私の小説ではなく、私たちの小説だと思いながら執筆していました。「読者による」賞をいただき、それで良かったのだと肩を叩かれたような喜びと希望を感じています。ありがとうございました。

家族のあり方を再定義する小説賞

著・富良野馨

版・集英社文庫

『カッコウ、この巣においで』

京都で孤独に作陶を続ける高義は、土を採りに入った山中で、傷だらけの少年と出遭う。少年は駆と名付けられ、いつしか師匠と弟子として、寝食を共にするように。親から愛されずに育った駆にとって、初めて手にした安穏だった。しかし、高義の実の息子で、確執の末に家を出て七年間音信不通だった充が帰ってきたことで、状況は一変する。さらに駆の行方不明だった母の消息が判明し、自分の過去を知ることになる。居場所を失いたくない駆の心は、徐々に暴走し始め……。果たして三人が一つの巣で暮らすことは叶うのか? 濃密な家族小説。

選考委員コメント

この作品を選んだ理由は、私個人の感情を強く揺さぶられたから、ということはもちろん、今この社会を生きている一人として、こういう物語が世の中に必要だと感じたからです。 主人公・駆は虐待を受け、名前すら持たないまま山に捨てられた少年です。そんな彼が陶芸家の高義に出会い、「この巣においで」と迎え入れられることで、ようやく人生が動き始めます。その姿を追いながら、私は現代の社会において居場所を失いかけている多くの子どもたちの存在を自然と重ねていました。 今の日本では、児童虐待の件数は年々増加傾向にあります。血のつながりがあっても、いやあるからこそ深く傷つけ合ってしまう関係性がある一方で、血縁を超えて本当に人を守ろうとする関係もまた確かに存在する――この作品は、まさにその「家族のあり方」の再定義に真っ直ぐ向き合っている物語でした。 駆が必死で守ろうとしたのは「居場所」でした。それは現代の多くの若者にとっても決して他人事ではない、切実なテーマです。学校、家庭、職場、SNS――あらゆる場所で誰かが「ここにいてもいいのか」と問いながら生きています。そんな今だからこそ、「この巣においで」というたった一言が持つ重みと救いを私たちは改めて見つめるべきだと思います。 この物語が描く救いが今必要としている誰かに届くことを願って、私はこの作品に個人賞を贈ります。

作者コメント

この度「読者による文学賞」という書き手にとってこの上なく魅惑的な賞での推薦作10選に選ばれたこと、本当に嬉しく誇らしく思います。 最初にご推薦くださったnkoの読書記録さん、読了報告をお書きくださったかわぺい@読書垢さんにも、こころからお礼申し上げます。 最初に本を出した後に、ある出版社の方に「あなたが興味がある、書きたいと思うのはどういうものか」と聞かれたことがあります。 その答えを考えてみて、自分は「失われたひと達」を描きたいのだと思い至りました。最初から持っていなかったり、持っていたものを失ったり、時に暴力的に奪われたりして、喪失を抱えたひと達のことを。 そういう「欠けたひとびと」が、その「欠け」を取り戻す、何らかのかたちで補填する、あるいは全く埋められないままそれでも歩き続ける、そういう物語を書くのが自分は好きなのです。 今回「家族のあり方を再定義する小説賞」をいただいた『カッコウ、この巣においで』(集英社文庫)も、そんなお話です。すべてを失った後、たったひとつ手に入ったものを、全力でその手の中に閉じ込めようとする少年の物語。 産み落とされた巣の中で、他の卵をすべて地に落としていくカッコウの雛のように。 他の作品でも、そんな「血の絆の無い『家族』」について描いているものが多いと我ながら思います。 「血の繋がった家族」が辛い、と思うひとに読んでいただけたら嬉しい限りです。 推薦に入れていただいた時に書いたnoteを置いておきます。 10選に選んでいただいたことについては、また改めて別記事を書く予定です。 今回は本当にありがとうございました。 最後に、このような賞をご開催くださったタナボタさんに重ねてお礼申し上げます。「読者による文学賞」、本当に何度見ても素晴らしい賞タイトルです。 ありがとうございました。 (※後日コメントをnoteにもいただいております)

委ねたい医師賞

著・夏川草介

版・水鈴社

『スピノザの診察室』

雄町哲郎は京都の町中の地域病院で働く内科医である。三十代の後半に差し掛かった時、最愛の妹が若くしてこの世を去り、一人残された甥の龍之介と暮らすためにその職を得たが、かつては大学病院で数々の難手術を成功させ、将来を嘱望された凄腕医師だった。哲郎の医師としての力量に惚れ込んでいた大学准教授の花垣は、愛弟子の南茉莉を研修と称して哲郎のもとに送り込むが……。

選考委員コメント

四苦八苦の語源、釈迦の言う四苦とは「生・老・病・死」の4つです。そのうちの生誕は別として、どんな人間もその後の老・病・死を避ける術はありません。 そしてそうした人生の落日期には、常に医師がその傍にいることになります。どんな医師が自分を担当するのか、その医師がどんな哲学や医療観を持っているかで自分の心持ちは大きく左右されるのではないでしょうか。 若い時にはあまり気にしませんでしたが、歳を取り、人生も折り返しを過ぎ、入院や手術も身近な存在になった今、こうしたことにようやく気がつきました。 そして、そうなってくると、本作に出てくるような常に医療現代のに迷い、その人の人生に何がベストかを常に考え、人を看取ることについて優しい眼差しをもった医師の存在がとても輝いて見えてきます。こんな医師が自分の最後の時にいたらどんなに幸せでしょう。 京都を舞台にしたどこか抜けて見える主人公のお話を是非読んでみてください。

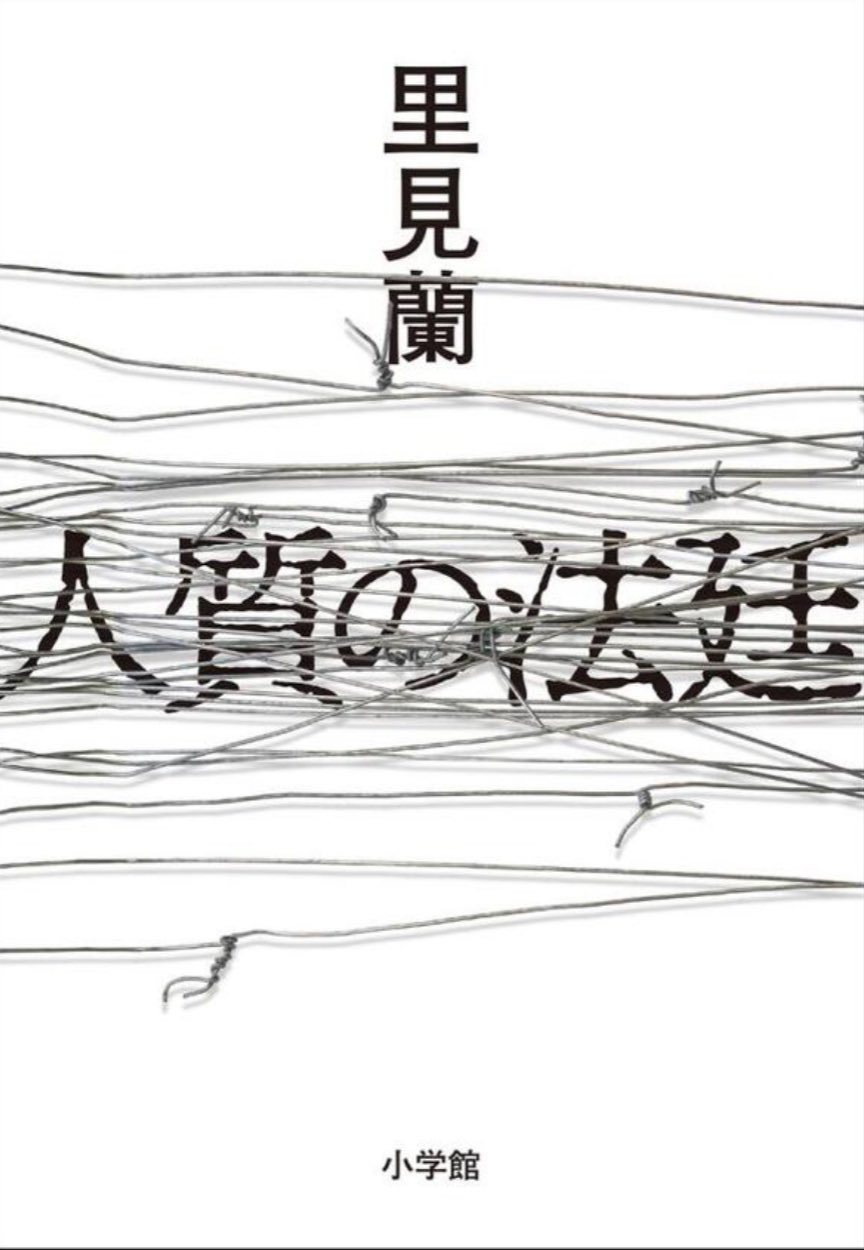

司法の闇を暴くサスペンス賞

著・里見蘭

版・小学館

『人質の法廷』

法治国家の欺瞞を暴くリーガルサスペンス! 駆け出し弁護士・川村志鶴のもとへ、突如、当番弁護の要請が入った。荒川河川敷で起こった女子中学生連続死体遺棄事件――遺体には証拠隠滅のため漂白剤がまかれ、冷酷な犯人像が推測された。容疑者には被害者の中学校に侵入し、逮捕された過去があったが、断じて犯行には関与していないと志鶴に訴える。警察による自白強要が疑われた。 志鶴が刑事司法を志した背景には、高校時代の友人のバイク事故死がある。自動車運転過失致死と処理されたが、彼女は冤罪を疑っている。そんな過去を持つ志鶴は、依頼人の潔白を晴らすため奔走する。 そこに立ちはだかるのは起訴有罪率が99・9%という現実だった。逮捕イコール犯人という世間の目。「人質司法」とも称される長時間勾留で有利に捜査を進めようとする警察・検察。共同弁護を務める先輩すら有罪前提の弁護方針を説き始めるなか、孤立無援の志鶴は依頼人を救い出すことはできるのか――? 構想・取材期間8年に及ぶ超弩級リーガルサスペンス。

選考委員コメント

鈍器のような分厚さ!ですが読み始めると続きが気になり、ぐいぐい読めると思います。 日本の刑事司法は長期間の勾留による自白強要という闇があり、人権侵害であり世界的にみて異常であること。これを私は世に問いたい!!と鼻息荒くなるくらい、普段ぼーっとしている私の頭も鈍器でノックされた刺激的な一冊です。 本は楽しく読みたい、サスペンスとしても秀逸。一人でも多くの人に読んでほしいという思いから選ばせていただきました。

作者コメント

まず、こんなに分厚い本を手に取っていただき、あまつさえ読み通してくださった読者の皆様、また、読書による文学賞スピンオフに本作を推薦してくださったはらかずさんに熱く御礼申し上げます。 世の中は暗いニュースにあふれています。強大な力が個人の尊厳や生命を踏みにじる報道を、われわれは文字通り毎日目にします。 本作のテーマである冤罪、人質司法も、強大な権力が個人の権利を蹂躙するという構造を持っています。有罪率99.9とも言われる高い壁に全身全霊で挑む、弁護士である主人公の闘いは絶望的なものです。分厚く立ちはだかる暗闇の、はるか彼方にうっすらと見えるわずかな光だけをよすがに、信念を貫いて諦めず闘う彼女の姿に希望を見出していただけたなら、作者として喜ばしい限りです。 このコメントを書いている時点で、私は他の受賞作を知りません。が、断言できます。他の受賞者はきっと、私よりはるかに作家としての知名度が高い方々でしょう。『人質の法廷』は、昨年七月に刊行されましたが、出版界ではまったく話題にならず、ミステリーの各種ランキングに入ることもなく、出版社が主催する文学賞にもノミネートすらされませんでした。 そのようにマイナーな作家の、注目度の低い作品を、よくぞすくい上げてくださった、というのが受賞を知った瞬間に思ったことでした。全力をかけて取り組めるテーマと出会い、この作品にこめる熱量だけは誰にも負けないぞという一念で完成させた渾身の小説だったので、この賞をいただけたことで、ああ、届いていたんだ、届くべき人たちには届いていたんだ、と、安堵にも似た幸福感に包まれました。私自身が、分厚い暗闇のどん底でひと筋の光に照らされたように感じます。 おかげさまで、これからも物語の力を信じて自分の道を進んでいこうと思える勇気をもらいました。本当にありがとうございます。 最後に、読書による文学賞スピンオフの主催者であるタナボタさんに感謝申し上げ、受賞の言葉とさせていただきます。

あなたの足元を優しく照らし出すで賞

著・伊与原新

版・文藝春秋

『宙わたる教室』

定時制高校の教室に「火星」を作り出す――胸が熱くなる青春科学小説 東京・新宿にある都立高校の定時制。 そこにはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。 負のスパイラルから抜け出せない二十一歳の岳人。 子ども時代に学校に通えなかったアンジェラ。 起立性調節障害で不登校になり、定時制に進学した佳純。 中学を出てすぐ東京で集団就職した七十代の長嶺。 「もう一度学校に通いたい」という思いのもとに集った生徒たちは、 理科教師の藤竹を顧問として科学部を結成し、 学会で発表することを目標に、 「火星のクレーター」を再現する実験を始める――。 『月まで三キロ』『八月の銀の雪』著者がおくる、 今年一番熱い青春科学小説!

選考委員コメント

「学ぶって素晴らしすぎる!」 学生時代から現在に至るまでずっと勉強嫌いだった私が、心底そう思わされてしまいました。悔しいことに。 『宙わたる教室』は人の可能性を肯定する大きな力に溢れた作品で、読み終えると世界の照度が上がったように晴れやかな気持ちになりました。最高の友人と最高の時間を過ごしたあとみたいです。 このご時世、「人生が楽勝」なんて思っている人は本当にごく僅か。きっとほとんどの人が暗中模索の中で人生を生きている。人生は基本ずっとハードモードで、どこにどうやって踏み出せばいいのか、正解があるのか無いのか、多くの人が暗闇の中で悩んでいると思います。 そんな暗闇を照らすのが"学び"なのだと『宙わたる教室』と教えてもらいました。 学びには大きな喜びが内包されていて、それは世界をより美しく、ときに残酷に、でも鮮やかに見せる力を持っている。 だからこそ私たちは学びを得ると世界に光が灯る感覚を得られるのだと思います。暗かった足元が照らされるような。赤子が手足の動かし方に気付いたときのような。 忘れてしまっただけで、勉強嫌いな私だって生まれたときからすでに学ぶことの喜びを知っていたはずです。 きっと私たちは死ぬまでずっと未熟なままで、学んだり、忘れたり、得たり、失ったりを繰り返していく。それはとっても滑稽でみっともなかったり、もしかしたら虚しく思えてしまうこともあるかもしれない。 それでも私たちは生きていくしかなくて、学びや、喜びや、感動。そんな素敵なものたちをちょっとずつ拾い集めながら、ときにぽろぽろ落としながら、世界に付き合っていくんだろうなと、『宙わたる教室』を読んでそんなことを考えました。 そして今、ままならない人生に苦しんでいる人に、暗闇の中にいる人たちに、この作品が届いて、少しでもその足元を、そして心を照らす一助になってくれたらいいなと思います。 その力がこの作品にはあると私は信じています。 ということで「あなたの足元と優しく照らし出すで賞」を授与したいと考えた次第であります。

よくばりジャンルサラダボウル賞

著・森バジル

版・文藝春秋

『ノウイットオール あなただけが知っている』

第30回松本清張賞受賞作 この小説は、選考委員への「挑戦状」だ! 衝撃のデビュー作。 1つの街を舞台に描かれる、5つの世界は、少しずつ重なりあい、影響を与えあい、思わぬ結末を引き起こす。 すべてを目撃するのは、読者であるあなただけ。 推理小説/青春小説/科学小説/幻想小説/恋愛小説 5つの物語は、5度世界を反転させる。 森バジルを読めば「世界が変わる」

選考委員コメント

推理小説、青春小説、科学小説、幻想小説、恋愛小説。5つの物語が一つの“世界”を形作っている。それぞれが違うジャンルなのに、どれも“ちゃんと”面白くて、どれも“ちゃんと”つながって調和する。まさに一冊で5つの味が楽しめるサラダボウル。 読みながら少しずつ視界が広がっていく感覚。読み終えたとき、「あれも伏線だったのか」と気づく瞬間の連続。 読者が“全てを知る唯一の存在”になるという構成の面白さ。 何を読んだらいいか迷って決められない、そんな人にまずオススメしたい一冊。

“読者による文学賞スピンオフ”の読了ポストでとても素敵な感想をいただきました

— 森バジル|作家 (@mori_basil) May 20, 2025

今までいただいたことのない角度の視点もあり、すごく嬉しいです!

推薦、ご感想ありがとうございました https://t.co/i6Lr7VrJVx